Del Grutesco

AL TATUAJE

Magritte nos hace incomprender la imagen… de esta manera consigue hacerla del todo visible.

Luis Puelles

Lo que nos es dado por un contacto a distancia es la imagen.

Blanchot

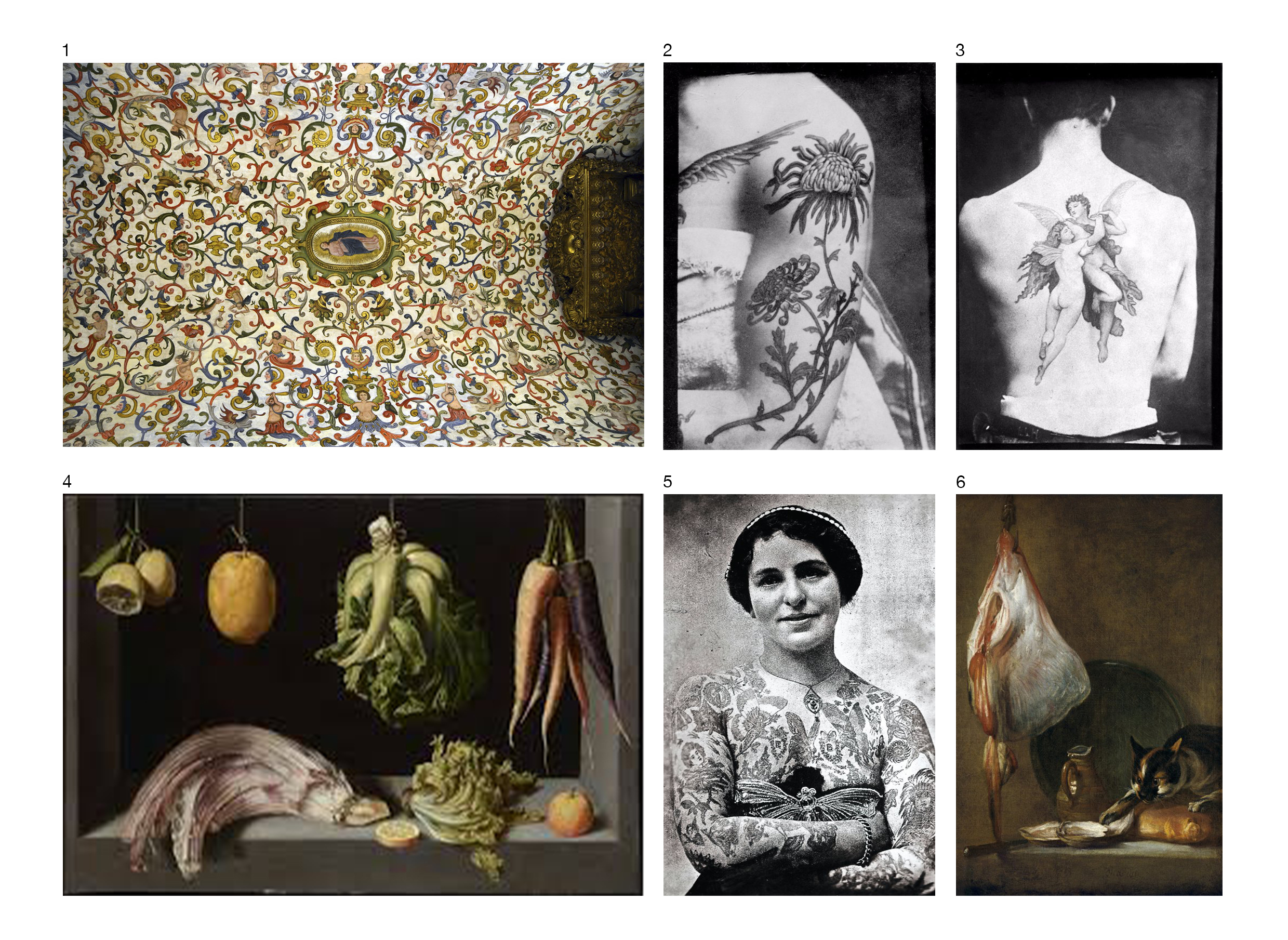

El grutesco es un motivo decorativo construido a base de seres fantásticos, vegetales y animales, con vasijas, cornucopias y figuras teriomórficas, dispuestos con cierta simetría, complejamente enlazados y combinados formando un conjunto. Aunque se descubrieron en 1480, y es un tema asociado normalmente al Renacimiento, tienen su origen en las pinturas de las rutas subterráneas de palacios y villas italianas del siglo I, como los baños de Tito y Livia en Roma, la Domus Aurea de Nerón, la villa Adriana en Tívoli y algunos edificios de Pompeya. Los pintores utilizaron estos recursos en el Renacimiento para actualizar y convertir sus soluciones gráficas en nuevas propuestas decorativas(1). Su desarrollo a lo largo de los siglos acuñó una categoría estética de lo grotesco como hecho diferenciador de la idea clásica de belleza, opuesta a la categoría de lo sublime, tal y como explica Victor Hugo en El enigma de las máscaras: «Podemos decir con exactitud que el contacto con lo deforme ha dotado a lo sublime moderno de algo más puro, de algo más grande que lo bello antiguo, y debe ser así».

En los tratados de perspectiva del Renacimiento ya se manifestaba que toda profundidad en la imagen es ilusoria, algo que, sumado a la falta de una acción narrativa como base de la configuración pictórica, hace que se definan los primeros logros en la conquista de la imagen, que pasa a ser moderna por sustraerse de todo lo que no sea ella. Es a raíz de estas dos circunstancias como los grutescos se convierten en germen de la imagen moderna. Resulta fácil entender que estas acciones concluya en una conciencia antropomórfica de la imagen, que toma el mundo como espejo de sí misma aunque sin poder penetrar en él por la propia naturaleza que define la imagen, sumando así un tercer elemento cargado de modernidad y melancolía al manifestarse como inviable la conexión del universo real en la lectura de la imagen.

La representación artística se hace moderna resistiéndose a la legibilidad de la composición, como nos indica Luis Puelles en Imágenes sin mundo: modernidad y extrañamiento (2017). El incipiente sujeto moderno de conocimiento se detiene a mirar las cosas, y lo que en ellas ve son sus imágenes. Este pensamiento artístico se aproxima a la modernidad, al dificultar la comprensión compositiva.

La imagen comienza a verse desde el Renacimiento como hecho singular, por no haberse mirado antes así. Se hará posible mirar las cosas a la vez que se vuelve imposible mantenerse en la contemplación de la unidad; aquí encuentra su cuarto sustento este concepto moderno: «El mundo, así, como representación ante los ojos, y el sujeto como posición de la visión de la distancia» (Heidegger, La época de la imagen del mundo).

Con esta nueva forma de observar nos alejamos de asociar las imágenes con el nombre de las cosas que semejan ser, tal y como venía ocurriendo hasta ahora. Advertimos que esta nominación ya no sirve para entender el hecho, pues no lo dota de significado ante la ausencia de un mundo material donde ubicarlo. La imagen de un objeto(2) no sólo no se dirige a dar sentido a ese objeto, lo que no ayuda a su comprensión, sino que tiende a restar parte o totalmente su significante, manteniéndolo en la pasividad de una semejanza que pierde poco a poco su referente por el uso reiterado de su significado. La imagen moderna no quiere ser ya lo que viene después de los objetos; todo lo contrario, quiere ser lo que se pone antes y delante. Blanchot nos dice: «Lo inasible es aquello de lo que se escapa. La imagen fija no tiene reposo, sobre todo porque no postula, porque no establece nada, quedando inasible, indisponible, la imagen se aleja de ser objeto; aún más, de limitarse a cumplir funciones sustitutorias de los objetos».

Las poéticas modernas de la imagen concentran sus estrategias en arrojarnos a la extrañeza dirigida hacia lo propio. Nos advierten, al deshumanizar y enrarecer la mirada. Las cosas estéticamente van cobrando interés e importancia hasta convertirse en imágenes. Por eso, una circunstancia casual en el mundo del arte (el descubrimiento de los grutescos) sirve de partida para concretar la definición de la imagen alejada del objeto a representar, así como las distintas fórmulas para su visionado, que en cada época creará circunstancias específicas, como en la actualidad ocurre, por raro que nos parezca.

Hoy por hoy puede ser el tatuaje el medio que recoge y desarrolla más y mejor esta singularidad, casi como un heterotopía (cuyo propósito es constatar esos otros espacios diferentes, esos otros lugares míticos y reales en que vivimos). Así nos lo anuncia Foucault, que ve en la heterotopía el término para definir la inscripción de estas nuevas imágenes en un modelo especial de representación ligado a un continente ajeno en un principio, y yo añadiría que en la actualidad este continente es el cuerpo humano. Los motivos representados, tanto en los muros como sobre la piel humana, que progresivamente desembocan en representaciones, van restando significado escalonadamente a la imagen y al concepto, dotando de una progresiva abstracción a las figuraciones, por la dualidad establecida entre lo visionado y el significado simbólico de estas.

Lévinas nos describe este proceder del arte diciendo que «La función elemental del arte consiste en proporcionar una imagen del objeto en lugar del objeto mismo que se interponga entre nosotros y la cosa, y ver cómo esta representación de la cosa tiene como efecto separar las cosas de la perspectiva del mundo»(3). Así pues, la función de la imagen es la de discriminar lo real para anteponerse a la visión. Lo que explicaría cómo en todo tatuaje, lo que se ve está alejado de la cosa representada, y pasa a ser una idea o compendio de ella, que busca definir un espacio relacionado con un contenedor, al que se dota de una autonomía entre las partes que contienen estas representaciones. La naturaleza de cada porción es diseccionada para ser contemplada y queda bajo la acción de la mirada moderna. Una mirada inquietante por su búsqueda constante y a su vez melancólica necesariamente, ante la falta general de respuestas a los distintos desafíos que buscan los significados atribuidos a cada imagen.

En esta ocasión es la naturaleza muerta(4) la que fundamenta la prolongación natural del grutesco por su condición sintética y aglutinadora. Las naturalezas muertas nos muestran las primeras imágenes en las que se enfrenta lo visible a lo legible, lo representado a su significado. Y será su meticulosidad la que genere el ilusionismo que desplace lo real para aventurar la acción simuladora. El trompe-l´oeil ayuda a que la imagen consiga tomarse como real y, convertida en trampantojo, viva de nosotros. Penetra de extrañamiento la conciencia del espectador, se rompe la ilusión de la profundidad escénica y la imagen se convierte en presencia directa.

El trampantojo comparte sus recursos con las imágenes de los tatuajes por la capacidad de desestabilización(5) desarrollada y sus efectos de ingravidez, donde se abandona la necesidad de la verosimilitud para conquistar la capacidad de asombro. «Al igual que los grutescos, que obtienen de su fragilidad su fuerza para retenernos en ellos, consiguen existir sin necesidad de ser creíbles, desarrollando un universo infinito y carente de todo centro (L. Puelles)».

Una condición que marca el inicio del manierismo, al empezar a otorgar un cierto valor de autonomía a lo plástico. Esta corriente de representación de los grutescos da origen a algunas de las claves de la pintura moderna: con las libertades intrínsecas de lo plástico, la suficiencia de lo imaginario y propiciando la creación de figuras ajenas a las leyes de la realidad. De tal forma se va perdiendo la necesidad de representación de la gravedad real para conjugar la gravedad en el plano. Incluso estas representaciones se pueden valorar por su valor estético sin que deban cumplir cómo copia. Al no tener que existir quedan libres de coincidir representativamente con lo real. Schopenhauer asigna al arte la tarea, estrictamente estetizante y tan kantiana como melancólica, de sacar las cosas del mundo para poder mirarlas quietas y ajenas a todo aquello que las provocó. Se impone la ausencia de la presencia; de esta forma, conocer se posibilita al avanzar entre abstracciones, esquemas, y al separarse referencialmente de la existencia de los objetos.

Podemos afirmar así que la imagen de un objeto no solo no contiene el sentido de ese objeto, sino que tiende a sustraerlo, manteniéndolo en la inmovilidad de una semejanza que no tiene a lo que parecerse, por lo que no ayuda a su comprensión. La imagen, como le ocurre al grutesco, exige de la neutralidad y la borradura del mundo, quiere que todo regrese al fondo indiferente donde nada se afirma. La cosa que se convierte en imagen, instantáneamente se transforma en lo inasible, lo inactual, lo impasible, no la misma cosa alejada, sino esta cosa como alejamiento. Es a condición de alejarnos como se nos aparece la pintura, como ocurre con la obra de Chardin(6). En este autor y posteriormente en muchos más, vemos que la pintura se libra de la sustancialidad de las cosas, para poder mirarlas sin querer entenderlas.

Con el tatuaje se establece una dualidad entre el visionado de cada porción y la visión global del cuerpo tatuado, estableciendo la necesidad también de un alejamiento para entender mejor la función de la imagen en el espacio que lo contiene. Al igual que ocurre con los grutescos, los tatuajes se convierten en objetos alejados de una analogía explícita que ayuda a sustentar toda esta definición de imagen moderna, en la medida en que son capaces de incitar a la reflexión sobre la imagen, ya sea sobre el muro, tal y como hemos comprobado con los grutescos, o sobre el nuevo soporte que constituye la piel.

Ricardo García. 2019

MELANCOLÍA, SÍ

La idea que hay detrás del grabado de Durero, definida en términos de la historia de los tipos, podría ser la de Geometría rendida a la melancolía, o la de Melancolía con un gusto por la geometría. Pero esta unión pictórica de dos figuras, una de las cuales encarna el ideal alegorizado de una facultad mental creadora, la otra una imagen terrorífica de un estado de ánimo destructor, significa mucho más que una mera fusión de dos tipos […] equivale casi a una doble inversión del sentido. Cuando Durero fundió la efigie de una “ars geometrica” con la de un “homo melancholicus” –lo que equivalía a fundir dos mundos diferentes de pensamiento y sentimiento-, dotó a una de alma, a la otra de mente.

-Raymond Kibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl-

-Raymond Kibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl-

Ricardo García pone su obra bajo el ascendiente de la melancolía. Y te lo señalo ya en la primera línea, lector, porque este tipo de obra trabajada con pautas geométricas, al tiempo que desarrolladas mediante series implacables, en principio uno tendería a adscribirlas al orden de lo racional y lo matemático, de la lógica y el número, antes que al universo de las emociones o la psicología. Pero lo cierto es que hay raros casos, fuera de lo habitual, donde el arranque de cuanto se concreta en la calculada imagen geométrica se localiza en un impulso emotivo, por discreto y temperado que sea, revelándose al cabo como una suerte de expresionismo helado o de camuflaje, sujeto al temple de pautas compositivas previamente delimitadas y a normas seriales inviolables. En esos casos, excepcionales, como te digo, bajo el imperio del pulso y de la línea recta, del ángulo de noventa grados, la seriedad del color, la repetición y el módulo, late un impulso que inesperadamente nos van a permitir descubrir el método de las sensaciones junto a la geometría de las pasiones.

Así le ocurre a la mirada morosa en el recorrido, paciente, expectante a los matices hasta su afloramiento, frente a la obra de Ricardo García. Esa mirada que no se ha de dejar disuadir por el aparente retorno de lo mismo, ni frente al rigor con que el artista ha abordado su pintura en su tramo más reciente, iniciado en 2012, y que llega hasta el presente. Esta exposición en el Palacio de Condes de Gabia recoge, ordena y propone una lectura de estos años, precisamente. Quizá el aspecto más destacado del conjunto sea su integridad: en el sentido de entereza y honradez, firmeza y rectitud. Pues al cabo podemos afirmar que está compuesta por una misma imagen, en abstracto, empleada para las decenas de piezas que componen el proyecto, donde el ritmo de bandas de blanco y negro entrecruzándose da lugar a continuas variaciones sobre un mismo tema. Una imagen fija, pues; única pero no definitiva…

Según la iconografía clásica, el melancólico sostiene sin uso en sus mano las herramientas que le servirían para medir el mundo: el compás y la escuadra (círculo y cuadrado, mundo supra y sublunar, respectivamente), quedando detenido ante cualquier toma de medidas. Inacción que no es holgazanería, estatismo que no es pausa, sino desconfianza delante del camino a seguir; suspensión que otorga a cada parte una importancia equivalente. Las reglas con que ordenar los actos –tanto prácticos como morales-, tomar decisiones o dar comienzo a una empresa, dejan de serle útiles al melancólico, quien abandonando su instrumental se dedica a especular mundos posibles. Es el terreno de la estética…

También el mundo representado, en esta obra que ahora nos ocupa, lo es tras una trama tupida que se inserta en la estela de la tradición modernista. Un filtro blanquinegro, todo él gama de grises, que a lo largo del desarrollo de la serie ha ido cediendo paso a la claridad, pero que en sus comienzos era prácticamente por completo negro y opaco, denso hasta planear el grado cero de enunciación.

En línea con un posicionamiento tan estricto, el plano de representación impone sus límites. Un plano ambivalente, pues estos trabajos permanecen dominados por una paradójica ausencia completa de relieve que, sin embargo, no puede impedir por completo los efectos perceptivos de la profundidad, de la iluminación que llega desde el fondo. El plano se presenta imperiosamente -prevé la imagen: conforma, configura, literalmente- en cuanto campo de actuación: nada deberá hacernos perder de vista que la pintura es ensayo, simulacro, una actividad indolente y “falsa”, sin consecuencias prácticas en el utópico levantamiento de otras realidades alternativas, de esos otros “mundos posibles” que la política –o la representación indicial, como el cinematógrafo- ponen al alcance de nuestra mano: a la vista.

La pintura de Ricardo García se reafirma como una actividad, pues, distanciada, exquisita y conscientemente débil; inadecuada para la revolución y el cambio del mundo más allá de sus detalles. De este modo, junto al plano del cuadro, también el perímetro ejerce de vector a la hora de la composición, porque las decisiones internas están ya tomadas de antemano por la disciplina, quedando sólo experimentar, en una larga cadena de combinaciones y matices, su resolución efectiva, siempre la más refinada y sensible. Así, cada línea lo será paralela a uno de los lados, y cada lado impondrá sus propias pautas, de modo tal que el centro visual no adquiere un protagonismo privilegiado con respecto a los bordes o cualquier otro punto. Este modelo en retícula, descentrado, oculta tanto como permite entrever el mundo exterior a partir de alusiones constantemente refutadas: paisajes tras la transparencia del visillo, la persiana o la mampara; planos abatidos de la superficie de una mesa vestida con su mantel; estampados; detalles de tramas artesanas en madera, de cestería o diferentes tradiciones textiles; vistas abatidas de taracera e intarsia, de lacónica lacería…

Estar y no estar ahí. Es el efecto estroboscópico que organiza inevitablemente figuras donde, en rigor, no encontramos más que fondos: el trazado lineal de un orden mínimo, primorosamente ejecutado y sintéticamente organizado. Gestos que condensan su energía y movimiento en casi una parálisis: donde el expresionismo exploraba la huella singular de la personalidad, la trama de Ricardo García ordena primero la acción, y luego congela el trazo, dotándolo de precisión y limpieza, distanciándolo de todo atisbo de desgarro o pulsión.

El atrás y el delante, la profundidad de la perspectiva, la luz colándose por la celosía, el aire tras ella, los campos ilimitados que no alcanzamos aún a ver, la vida que se despliega sobre ellos… Cómo no recordar aquella fenomenal escena de Calvino en la cual Marco Polo, jugando al ajedrez con el Gran Khan, observaba –y discúlpame lo extenso de la cita-: “Tu tablero, sire, es una gran taracea de dos maderas: ébano y arce. La tesela en la que se fija tu mirada luminosa fue tallada en un anillo del tronco que creció durante un año de sequía: ¿ves cómo se disponen las fibras? Aquí protubera un nudo apenas insinuado. Una yema trató de despuntar un día de primavera precoz pero la helada de la noche la obligó a desistir –el Gran Jan no había advertido hasta ese momento que el extranjero supiera expresarse con tanta fluidez en su lengua, pero no era esto lo que le pasmaba-. Aquí hay un poro más grande: tal vez fue el nido de una larva; no de carcoma, porque apenas nacido hubiera seguido excavando, sino de un brugo que royó las hojas y fue la causa de que se eligiera el árbol para talarlo… Este borde lo talló el ebanista con su gubia para que se adhiriera al cuadrado vecino que sobresalía… // La cantidad de cosas que podían leer en un pedacito de madera liso y vacío abismaba a Kublai; Polo le estaba hablando ya de los bosques de ébano, de las jangadas que descienden los ríos, de los atracaderos… de las mujeres en las ventanas…”

Cuanto menos es lo que hay que ver una imagen, siguiendo a Rosenblum, más es lo que es necesario decir sobre la misma. Semejante tensión enfrentada entre la pulsión escópica y la discursiva delata otro de los rasgos característicos de la melancolía: el vaciamiento del lenguaje como herramienta que penetra en el mundo, lo desentraña y opera en su seno. La incapacidad para reunir los signos de lo visible en una materia de naturaleza orgánica, universal, conduce a la atomización de la sintaxis, a la desvinculación del fraseo, hasta que se impone un habla balbuciente e inarticulada incapaz de decir las cosas. En estética esto tiene como resultado ese vínculo entre vanguardia y melancolía que María Bolaños ha estudiado con agudeza, desde el momento en que la voluntad experimental del arte durante las primeras décadas del siglo pasado enlaza con ese decir/describir/analizar por segmentos, parcelado, que caracteriza a la modernidad radical.

Voluntad de decir, describir, analizarlo todo, lo visible y lo invisible, que en el seno de la desazón moderna obtendrá como respuesta el desdoblamiento de demoler y atender sólo a fragmentos. El arte queda paralizado en su consciencia de imposibilidad, ante la inutilidad del esfuerzo: “Este pensamiento que se piensa no es, por lo demás, sino la médula de la ironía moderna, la más europea de las creaciones, y que, en lo esencial, consiste en una imponente forma de mirar que descoyunta el mundo y le tiñe de discontinuidades”, observa la autora citada.

El Soleir noir de la melancolía tiñe de gris ceniza las cosas desde entonces. De los hornos crematorios de los años treinta a la mirada automatizada, narcotizada del presente, “donde –en palabras de Viktor Sklovsky- la vida desaparece transformándose en nada”… Y estas pinturas de las que te hablo no sólo parecen conscientes de ello, sino que me atrevería a insinuarte que incluso subrayan, con su monótono fraseo, no obstante incesante, ininterrumpido, nunca abandonado por su autor, que lo orgánico ha de retornar a lo inorgánico…

La pintura para Ricardo García es ya, pues, el espacio completo de la celebración de una pérdida: al obligarla a representar su propia clausura una y otra vez, insistiendo en ese acto luctuoso de manera constante hasta alcanzar la pauta de la monomanía, parece dar la razón a Freud cuando afirmaba que el primer síntoma de la patología melancólica es la nula capacidad del paciente para experimentar con normalidad el sentimiento de duelo por la pérdida o la muerte del objeto querido. Pero he aquí que, en el último instante, y de improviso, han surgido esos recentísimos dibujos digitales suyos que permiten aventurar nuevos retos y renacimientos en el destino de su trabajo, la celebración de una nueva vida. No he podido resistirme a mostrar al menos una selección en esta muestra de Condes de Gabia, donde juegan el papel de un pronóstico, aun a riesgo de desvelar por dónde avanzará la sombra de Ricardo en sus futuros proyectos.

Óscar Alonso Molina

El velo de popea

Cada acontecimiento artístico tiene una lectura diferente y original, por la peculiaridad de lo visible y su significado en el momento de la creación, aunque se ciña a los parámetros técnicos interpretativos de la época en la que se analice. Incluso dentro de un mismo periodo, los discursos interpretativos pueden ser múltiples. Actualmente, es algo que se entiende como habitual en cualquier acción crítica relacionada con las distintas artes, pero lo excepcional, creo, se plantea cuando aplicamos estos mismos parámetros de diversificación en la lectura a épocas precedentes, y cuál es la sorpresa cuando se puede igualmente observar cómo también se ejecutaban, de forma que, en función de intereses ideológicos, políticos o religiosos de cada momento, se manifestaban voluntades distintas en la interpretación o incluso en la forma de ver para así también poder buscar su significación.

Por ello, hay que abrir la lectura de la imagen y su ubicación social en cada ámbito histórico. Porque, después de la visión inicial y más literal, está la interpretación ideológica, que dota al objeto de un carácter intelectual distinto al inicial o, en términos de Sor Juana Inés de la Cruz, visio intellectualis. O bien, según los postulados de historiadores como Aby Warbug o Erwin Panofsky, existiría una lectura dividida en tres áreas de conocimiento: el estudio preiconográfico (reconocimiento descriptivo o visio), el iconográfico (simbolismo de lo representado y relación histórica o visio spiritualis) y el icónico (significado conceptual o ideológico o visio intellectualis).

Lo hasta ahora reconocido nos obliga a pensar que siempre hay algo más de lo que la representación visual explicita. Es decir, que además de mirar hay que aprender a ver e interpretar. La evolución de la pintura lo fue mostrando. En el siglo xvi, la imagen ya tenía por objeto ser leída, lo que el xvii añadió fue la segunda lectura. Esto nos hace pensar si no en la creación, sí en la constitución de forma más reglada de una “cultura visual subterránea” que, según la época en la que se manifieste, adquiere una dimensión relevante o secundaria. Épocas anteriores fueron mostrando esta lectura como algo literal y subordinado a la intencionalidad del mensaje, únicamente superado y expuesto por la maestría del autor y sus capacidades de comunicación por encima de la intencionalidad del proceso creativo. Lo que nos conduce necesariamente a prestar mucha atención a la aportación personal del artista, independientemente del momento en el que se le ubique en la historia; atendiendo, además de a su implicación en la época, a su peculiaridad comunicativa.

En el barroco, como señalan Jean Starobisnki en su libro El ojo vivo y también F. R. de la Flor en Imago, la naturaleza se cubre con un velo como Popea, para así ocultar las bellezas de su rostro y hacer más difícil conseguirlas con la mirada, como también nos recordaba Montaigne en textos de Tácito y Séneca. Con ello se busca inducir un sentido escondido de sí misma, reclamando, a través del trabajo del deseo de conocer, un logro. Lo escondido fascina, nuestro deseo aumenta ante la dificultad. Lo escondido es el otro lado de una presencia. Hay, en la disimulación y en la ausencia, una fuerza extraña que obliga al espíritu a volverse hacia lo inaccesible y a conquistarlo. El acto de la mirada no se agota en un momento: lleva consigo un impulso constante, una acción obstinada, como si estuviera propiciado por la esperanza de aumentar en el conocimiento de lo que se le está escapando. Desdeñar la belleza visible por el amor de lo que no existe hace que la mirada no se limite a la mera confirmación de las apariencias. Está en su naturaleza exigir más. La mirada quiere convertirse en palabra, acepta perder la facultad de percibir de manera inmediata para adquirir el don de fijar de modo más duradero lo que se le escapa. Una sociedad del simulacro como la barroca, nos cuenta M. Perinola, nos relaciona una realidad actual con adscripciones neobarrocas que buscan una separación de lo real (y que hoy día se configuran cada vez más en un mundo virtual). El ojo se presenta como el órgano barroco por excelencia en la fabricación cultural de las imágenes. El punto de vista, como sistema de la perceptiva visual barroca, y dentro de ello, de lo que es el proceso de formación de conceptos como el reflejo, imagen, imago, figura, visión, mirada..., y finalmente también el color. Un rasgo identitario de la cultura hispana, como se sabe abundante en las figuras del sueño, del delirio, el trampantojo, el engaño/desengaño, la visión interior, el jeroglífico visual, el doble viso... La anamorfosis, finalmente, constituye el procedimiento más complejo, que revela una falta de congruencia entre la geometría del mundo y la geometría del “ojo de la mente”.

La óptica barroca o simbólica se nos va dibujando como un estado en el que la pérdida de lo real aumenta, buscando distanciarse de lo visualmente tangible, fascinándose por lo imaginado, provocando así un rechazo del racionalismo óptico de épocas anteriores. Será la moral la que se adueñe y conduzca la lectura de la imagen (hoy día, sin duda son las ideologías junto con el mercado quienes se apropian de la interpretación de esta). Como indica F. R. de la Flor, el conocimiento científico de los pensadores de la época concluía con la posibilidad de engaño que los sentidos pueden inducir en el conocimiento de la verdad, apostando por una lectura moral y simbólica, como el propio Quevedo apuntaba en su tratado La cuna y la sepultura:

Son la cuna y la sepultura el principio de la vida y el fin de ella y,

con ser al juicio del divertimiento las dos mayores distancias, la vista

desengañada no sólo las ve confines sino juntas.

Cabría identificar el uso frecuente del esqueleto o la calavera como ilustración de la visión interior de lo verdadero, en lo que a lectura moralizada se refiere, por el paralelismo que plantea aquello que oculta su constitución sicológica.

El movimiento abstraccionista de principio del siglo xx se basó, a mi juicio, en la continuación evolutiva del cubismo, que con su disciplina geométrica y su formalismo van restando progresivamente la forma dentro del cuadro y el desarrollo de experiencias anteriores como el expresionismo, que, junto a corrientes más conceptualistas como el surrealismo y dada, desembocan en la necesidad de leer más allá del significado cromático y gestual (preiconográfico e iconográfico), buscando un significado icónico, como el cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich, que reivindica la opticalidad y el carácter plano de la obra. Como explica Simón Marchán Fiz, en “El arte abstracto: los dominios de lo invisible”, el abstraccionismo se propone desde una crítica al materialismo y a la ciencia mediante la superación del positivismo, representado por el naturalismo artístico, por el espiritualismo y el cambio de la exterioridad por la interioridad y la acción sicológica. La vanguardia literaria y la plástica figurativa durante estos años confluyen en las nuevas propuestas que se concretan por el valor autónomo de las palabras, así como en los valores autónomos de las líneas, los colores, las formas pictóricas, etc., dejando en segundo lugar las finalidades prácticas de los materiales lingüísticos y pictóricos. En la modernidad la crítica se hace firme frente a la imitación reproductora, pero no contra la imitación formadora (la bildende Nachahmung). De hecho, las críticas artísticas al naturalismo y al realismo fueron fruto de la reacción contra el sentido práctico y la razón, contra la influencia del positivismo y del materialismo, y a favor del gran cambio de rumbo espiritual a imprimir en los diversos ámbitos de la vida y, particularmente, del arte. La concepción de la actividad artística como una “configuración libre” o “una actividad espiritual totalmente original y autónoma” (como la freie Gestltung plasmó en las poéticas abstractas de libre configuración).

Los expresionistas abstractos dan un paso más y, además de desprenderse de todo referente figurativo, tratan de prescindir de todo aquello que pueda marcar un significado. Pintura pura o “pintura pintura”. Así pues, como indica Valeriano Bozal en “La pulsión del gesto”, nada hay de superfluo, nada hay que pueda quitarse sin que la pintura desaparezca. No se trata tanto de la impresión inmediata del yo como de que el espectador encuentre en la pintura la gestualidad, se identifique y acceda a otra mirada. Como sucede en Motherwell, el artista desaparece en el ritmo y deja que este domine la expresión no de su interior, sino de la relación exterior con los demás, basándose la lectura en la reglas o normas estéticas y morales de quien mira e interpreta el significado icónico o ideológico.

La diferencia hispana en el barroco se concreta por la moralización que la mirada induce mediante la subordinación de lo real ante el poder de lo imaginario, por su grado de influencia simbólico y metafórico en las relaciones establecidas entre la mirada, la visión y el poder, tan característico en nuestro barroco. Escribía Américo Castro en El pensamiento de Cervantes: “el engaño de los ojos” hace referencia a la construcción social de la mirada, al fenómeno trascendental, como alegoría en el barroco, porque este lee el mundo realmente como una anamorfosis o doble imagen, donde la realidad genera una figura que el sujeto desmiente, sobre imponiendo (por fuerza del espíritu) otra bien distinta, sobre la que no cabe certeza alguna.

Es el propio sistema de la época el que pone un velo o un filtro a la mirada para deformar la realidad. La mirada barroca busca interpretar la realidad (poniendo un velo) para alterar su significado. Una acción artificiosa y enigmática, frente a las anteriores pretensiones ingenuistas en la pura mímesis con la acción de correspondencia directa ente el ojo y su objeto. Cervantes lo pone de manifiesto al proponer que no es lo que la percepción de la realidad nos muestra como preexistente, sino que ha de ser construido para definirse como real. La mirada, la visión, el ver y lo que de otro lado se ve y se mira son el tema central del discurso barroco. O como Gracián decía: se remira.

Así, tenemos una interpretación de la imagen que reproduce lo real con un consenso cultural en lo que a mímesis se refiere. Y por otra parte aparece otro concepto en el que prima la imagen mental, con una gran fuerza en esta sociedad, que está considerada como la imagen espectro de lo existente. O imago, como lo llama Fernando R. de la Flor.

El orden cultural del que hablamos desplaza al negro, como color, hacia algo mucho más sutil: la oscuridad, para oponerlo a la claridad como fuente de luz. Esta convivencia dará lugar al claroscuro. Como nos dice Gilles Deleuze en El pliegue, el cuadro cambia su estatuto, las cosas surgen del fondo, este se convierte en sí mismo en el objeto, también los colores brotan del fondo común que manifiesta su naturaleza oscura. El color negro se transforma en un valor, que reinará cromáticamente sobre este periodo quedando asociado a dos conceptos que se universalizaron en el pensamiento barroco: la nada y el infinito. Separado del resto, el negro se opone de forma dialéctica a la luz y la claridad, que son sus agentes antagónicos y con un alto rendimiento simbólico. El negro no fue para los barrocos un color, como sí lo fue para los medievales, sino una propensión de ánimo que determinaba la posición en el mundo del hombre. Las referencias al negro están a su vez determinadas, incluso llevadas a un plano metafísico, porque fue la luz la que abrió y se separó de la negrura dando lugar al inicio de la historia de la redención, en el mundo cristiano, comenzando una especie de metafísica de la luz y su opuesto: las tinieblas.

La luz se emplea como metáfora de la verdad, mientras que la oscuridad lo es de la confusión de las ideas o la ofuscación. Esta oposición estructura el campo simbólico de la importancia del negro y le da a este toda la fuerza de significación que cobró en una sociedad como la barroca, dispuesta a convertirlo en metáfora de sí mismo en tanto dominado por las tinieblas (“mundo caído”), dispuesto y en espera de la luz o la redención.

Los jesuitas muestran en esta época de manera explícita y como nadie ese rechazo a entregarse al “placer de la mirada”, propugnando una suerte de castidad óptica, portando lentes ahumadas y estropeadas a propósito, haciendo de sus portadores una especie de “ciegos” ante el espectáculo del mundo, mientras se manifiestan abiertos ante otra clase de “realidades”. ‘Hacia lo oscuro por lo más oscuro’ será su lema.

El cristal, las transparencias no son siempre deseables, para la antropología barroca; de hecho, se opone, incluso, a otras superficies que median la visión, como la lente y el espejo. Porque la verdad no es directamente accesible a la mirada según la mente barroca (tal vez lo sea sólo a la mirada interior). Como nos muestra también el barroco francés con su visión del Cristo oculto, Príncipe oculto (Vida de Jesús en el vientre de María). O presencia oculta.

El vidrio como metáfora, visión clara o, mejor, iluminada, sencilla y transparente, propia del sistema simbólico del primer Humanismo. Se sitúa lejos ya de sus motivos para la corrección y suplementos de la visión, y en su lugar actúa como principio de determinación moral (la materia clarificadora se convierte en opaca), se supone que impide la mirada sobre un mundo que busca distraernos, a la vez que dificulta los estímulos de ese mudo y sus imágenes engañosas. El proceder jesuítico pone de manifiesto el poder de la importancia de la visión artificial –o mental– y exhibe el más alto grado de negación de la “natural”. Esta ambivalencia de la era barroca respecto de la visión concluirá en el momento de la emergencia ilustrada de la metáfora lumínica, aniquilando el presagio de la simbología de la oscuridad y las tinieblas que reinaba hasta el momento (la sombra o doble oscuro, Stoichita, 1997). Será la óptica Ilustrada la que restituya la lente como el patrimonio instrumental del artista, como momento apoteósico para la luz y la lente.

Mientras tanto el poder barroco presenta una constitución anamórfica. Ana -nueva, morphé- forma: o transformación. Su ser no es, en modo alguno, su parecer ser. La ciencia de la perspectiva se transmuta y, de ser una cuestión técnica, pasa a constituirse en un dispositivo simbólico. Ver es dirigir la mirada simbólica, en ningún caso esperar a que estas lleguen. El objeto no se capta, se crea. Vemos solo lo que queremos ver y lo que estamos preparados para ver (como ejemplifica el episodio de los molinos de viento de Don Quijote). En la tradición barroca española, los juegos anamórficos con la visión se visten pronto de una naturaleza moralizante que los acerca a la desautorización de lo real y a la introducción de la idea cristiana de relativismo que deslegitima la confianza en la existencia de un mundo material, mientras induce un pensamiento activo de la muerte. La calavera, la mors secca, se manifiesta en la órbita del imaginario barroco como aquello que anamórficamente podemos leer como emboscado en la carne. Ver anamórficamente es un concepto temporal en este caso, en otros será espacial, ver lo que será algún día lo que hoy “parece” otra cosa. Esto es propio de la tradición jeroglífica visual hispana en pintura que induce la idea de que el cuerpo de poder es un “doble cuerpo” (dignidad suprahistórica y efímera carne mortal) cuyo perfil segundo o perspectiva emboscada se insinúa solamente al ojo entrenado.

La falta de reciprocidad entre la mirada y el ojo, entre el sujeto (quien lanza la mirada) y el objeto (quien la recibe) de la mirada, de hecho se vincula como una lucha fundamental por el poder. Lo oculto y lo sublime no es más que aquello que todavía no ha podido ser descubierto por las prótesis artificiales de la visión. Teoría de un tercer mundo o reino paralelo, donde la literatura fantástica es en buena medida una literatura de lo invisible. Los avances de la óptica habían comenzado a insinuar la posible existencia de seres escapados de la escala natural (Juan de Fuentelapeña. Capuchino). El retrato de Inocencio X, de Velázquez, en el que la perspicacia y la capacidad de escrutación de la mirada del poder se pone en escena. Como ocurre con el Retrato del Cardenal Niño Guevara, del Greco, en donde el uso de lentes simboliza este elogio y exaltación de la escrutación como paradigma de la curiosidad barroca. Asimismo, también el Quijote desarrolla la configuración de una imago como una plasmación de la representación mental. La imagen de Cristo como la del Quijote son proyecciones mentales que construyen iconos culturales en las comunidades a las que van destinadas. La imagen de la imagen: la nada. Justamente eso es la imago: la nada referencial.

El trampantojo –trampa para los ojos– o trompe l´oeil, junto a la anamorfosis, construye una doble imagen, un doble registro semántico, artificial y artificioso, un compuesto, un artefacto.

El escepticismo nos pone primero en guardia contra el engaño universal, pero nos lleva irremediablemente a la idea de reiniciar la ciencia a partir de una sabiduría que, bajo la garantía de la mirada reflexiva, confía en los sentidos y en el mundo que los sentidos nos presentan.

Ricardo García. 2011

Árboles

Mucho se ha escrito sobre la manifiesta dulzura de la plástica contemporánea que tiene como centro de actuación la capital granadina - el presente perfecto de la creación artística la ha titulado en numerosas ocasiones -; insistir en ello es reanudar en una verdad que no tiene vuelta de hoja. Las causas también están adecuadamente constatadas y responden a un ejercicio de actuación perfectamente concebido y acertadamente ejecutado. De ahí que nadie ponga en duda a estas alturas tan rotunda realidad.

No obstante dentro de las abiertas coordenadas del arte granadino existen autores que sin llenar páginas de especialísimo impacto mediático ni formar parte de algarabía tan usual en lo artístico, ejecutan una significativa función - silente la mayoría de las veces - de auténticos artista en el ejercicio absoluto de su profesión. Aquí entra en juego la figura de Ricardo García, creador nato, que permanece inmerso en los estamentos solitarios de una creación influyente hasta donde sólo llegan los ecos funcionales de una poderosa actividad creativa.

Ricardo García está adscrito por derecho propio a la privilegiada nómina de pintores pintores. Algo difícil en este universo de experiencias insustanciales donde todo es posible con tal de ofrecer impactos epatantes dirigidos a pusilánimes espíritus, miopes de lo falsamente novedoso. En su claro expresionismo se destacan situaciones bellamente organizada desde un organigrama colorista que abre las máximas perspectivas para crear profunda emoción.

En su pintura nada ha sido dejado a los arbitrarios mecanismos de lo automático. Cada gesto, cada pincelada, cada tono está perfectamente estudiado para que ejerza su más auténtico sentido. Los desarrollos cromáticos, aún los que sólo manifiestan desenlaces mono•coloristas, han sido enfocados desde un sistemático análisis de la realidad plástica; es decir, el autor realiza una reflexión desde dentro, situándose en los espacios internos de la obra para, desde allí, manifestarnos los postulados que hacen intuir la materia evocada. Su pintura no desentraña un mundo visible, ni siquiera sus coordenadas referenciales, sólo sienta las bases para acceder a las mismas.

Las obras de Ricardo García, inmersas en sugestivos planteamientos cromáticos, nos conducen por estamentos pictóricos de muy amplio espectro, de maneras poderosas, a veces extremas, vehementes, a veces intimistas, dulcificadas por un sistemático análisis de la forma que se desprende de la hojarasca representativa y acentúa el esquema significativo en escuetos modos llenos de sutileza poética. El artista, con apasionamiento plástico desbordado, con la pincelada llegando a extremos límites, plantea una pintura de recursos, expresionista, gestual. Las posiciones de la expresión dejan constancia de su pasional fuerza cromática; el gesto se hace desesperado plasmando todas las circunstancias de una realidad que ha perdido intensidad representativa y ha ganado emociones plásticas.

Las obras de Ricardo García, inmersas en sugestivos planteamientos cromáticos, nos conducen por estamentos pictóricos de muy amplio espectro, de maneras poderosas, a veces extremas, vehementes, a veces intimistas, dulcificadas por un sistemático análisis de la forma que se desprende de la hojarasca representativa y acentúa el esquema significativo en escuetos modos llenos de sutileza poética. El artista, con apasionamiento plástico desbordado, con la pincelada llegando a extremos límites, plantea una pintura de recursos, expresionista, gestual. Las posiciones de la expresión dejan constancia de su pasional fuerza cromática; el gesto se hace desesperado plasmando todas las circunstancias de una realidad que ha perdido intensidad representativa y ha ganado emociones plásticas.

En Ricardo García la pincelada dominante, sin concesiones, adopta una sutil vehemencia que trasciende más allá de la propia realidad a la que representa. Sin embargo los rigores de la materia plática sólo imponen sus acentos más adecuados para circunscribir una escena llena entusiasmo, de compromisos, de posiciones dominadas por el rigor de la pintura sabiamente concebida y felizmente desarrollada.

Ante todo compromiso pictórico el artista nos sirve una exposición llena de sentido, sin complejos y manteniendo altos los más espirituales efluvios.

Como he escrito en más de una ocasión, estando como está la pintura actual relegada a remotas estancias donde los aires llegan viciados porque los muchos humos de la cohetería que rodea a la creación contemporánea se encargan de llenar de malos humores lo que siempre ha gozado de diáfana esplendidez, siempre es bueno encontrase con artistas como Ricardo García, que ha permanecido fiel a un ideario estético, a un credo pictórico que, a pesar de todos y de todo deja entrever la absoluta experiencia creativa que sirve para seguir surcan•do, con pasión, los mares procelosos de la creación artística contemporánea.

Bernardo Palomo. 2008